Juil

Bruno Schueller

今日は日本中で Domaine Gérard Schueller*ドメーヌ・ジェラール・シュレールの息子、 Bruno Schueller * ブルノ・シュレールを飲む日ですよ!! 乾杯 !! 何故? 13日の日だから!

ナチュラルワインを求めてヨーロッパ中を駆け巡る、Club Passion du Vinのボス

今日は日本中で Domaine Gérard Schueller*ドメーヌ・ジェラール・シュレールの息子、 Bruno Schueller * ブルノ・シュレールを飲む日ですよ!! 乾杯 !! 何故? 13日の日だから!

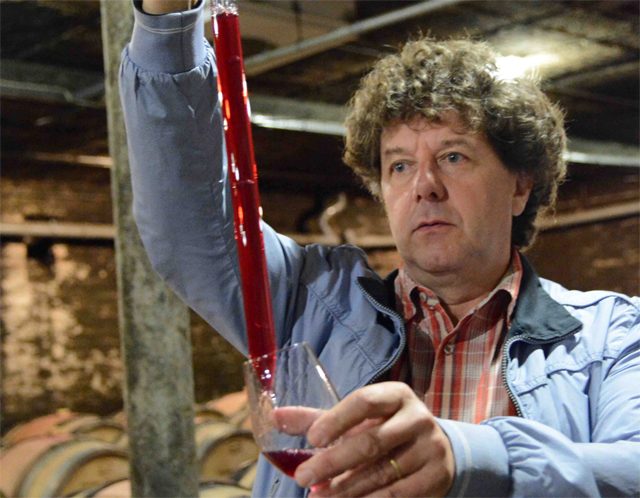

Phillipe PACALET 2015 を利く ブルゴーニュのテロワールと向き合って25年の歳月。進化を続けるフィリップ・パカレ。 真にブルゴーニュの深いところに突入。 フィリップはブルゴーニュ人ではなかった。 だからこそ、ブルゴーニュのテロワールを別の角度、感覚で観ることできたのだろう。 今だに、進化を続けている。 我々に今までとは違う、ブルゴニュ・テロワールの調和点を魅せてくれている。 ウーン、素晴らしい! の一言。 Pilippe PACALET ,Ca coule 25 ans , face a terroir de Bourgogne profound. Il continu evoluer . c’ est Bourgogne. Au depart ,il n’estais pas Bourgignon. Pour ce la que il arrive voir D’autre sens face a terroir bourgignon. Il nous a montre autre […]

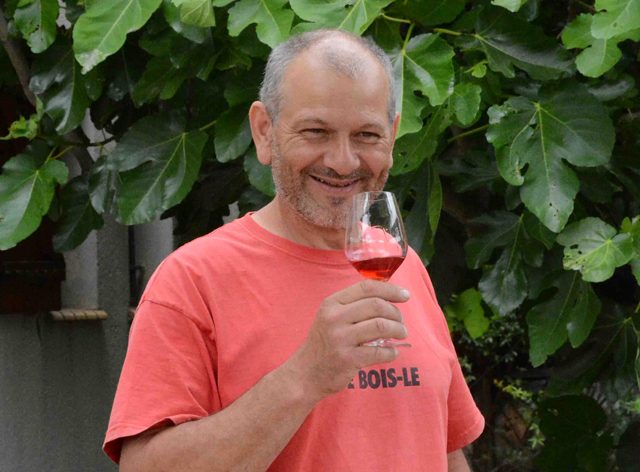

SOUVIGNARGOIS スヴィニャルグゴワが心地良い!Mont de MarieのThierry-NO1 スヴィニャルグ村の近隣(Villevieille, Aujargues村など)を含んだテロワールをスヴィニャルグゴワと呼ぶ。 (Mont de Marieモンドマリー醸造のティエリー) スヴィニャルグゴワ自然派の特徴はリーズナブルな価格であること。 Mont de Marieモンドマリー醸造のティエリーの哲学でもある。 ティエリーは全く別の分野からこの世界に入って来た人。コンピュター技師でもありパリの一流会社で働いてたティエリーは大の自然派ワイン愛好家だった。 自然派ワインは美味しいけど、だんだん価格が高くなってきて毎日は飲めなくなってしまった。 何とかならないものか?といつも思っていた。 ある時、テイエリーは自分で造ってやろうと決断。 ティエリーは安い土地を探していた時、スヴィニャルグ村で先祖代々農業を営んでいるヴァンサンに巡り会った。実に素朴な農業を実践しているやり方をみて、ティエリーは思った。 『このやり方ならリーズナブルな価格の自然派ワインが造れる。』いや確信した。 お金をかけないで、最も重要な畑の農作業にすべてを集中した手法を開始した。 労働時間の殆どを畑仕事に集中すればリーズナブルで美味しい自然派ができることを実践して見せたのがティエリーだ。その後に、ティエリーの哲学に賛同して追随してきたのが、MAS LAU マス・ローのローラン、そしてVALLAT DES DETORTヴァラ・デ・ゾのフレデリックである。 地元のヴァンサンは、農業は得意だけど醸造は苦手だった。ティエリーから自然派ワインのことを聞いて賛同してティエリーの援助もあってPOMPOM ROUGEポンポン・ルージュが完成した。そう、すべても起点はこのティエリーのPANSEパンセ、発想から始まったのである。 すべて歴史は一人の人間のパンセから変わっていく。 ティエリーの夢を叶えてくれるアラモン品種。この品種も100年前はラングドック地方の主力品種。今はほぼ姿を消した品種。 葡萄の房が食用葡萄のように大きい。水分を多く含んでいる。 アルコール度数が低いまま葡萄が熟してくれる。果実味主体の軽快でスーッと体に沁み染み込んでいくスタイルができる。 ティエリーの3種の主要品種 1-アラモン品種 2-サンソー 3-カリニャン ANATHEME アナテム アラモンの古木を主体に、サンソー、カリニャンをアンサブラージ。 軽快で、果実味があって、ミネラリーで美味しくて、リーズナブルな価格。 皆が望んでいる自然派ワインがここにある。 自然な方法で、価格が高くて美味しいワインを造るより、安目で美味しいワインを造るのは本当に難しいことだ。 人間として生きる目的、己自身が確りと確立していないと続かない。 何故なら、少なくとも、栽培に関しては、高いワイン造りと同じ労力と時間を費やしている。 ティエリーは云う 『自分のワインを世界中の人が、喜んでもらえる仕事ができて心から嬉しいんだ。』 できるだけ若い世代にも飲んでもらえるようにリーズナブルでいたい。心から応援したい蔵元だ。 アナテム・赤でも石灰土壌からくるヨード系ミネラル感が豊富で冷やして魚介類と合わせてもOKです。 決して生臭くなりません。 白は ユニ・ブラン品種100%。 これも潮っぽいミネラル感で魚介類にバッチリ。 先日、日本からお酒屋さんがMONT DE MARIEにやって来ました。 東京から藤原商店の藤原さん、愛知の一宮からワインショップ・ラムノの野村さんです。 一見は百聞に如かず。 一緒に食べて飲んで、ひと時を共有する。 造り手と売る手が、お互いが近くなる。 […]

2016年CHRISTOPHE PACALET NOUVEAU 自然派のど真ん中で生まれ育ったクリストフ18年目の収穫、 ボジョレのモルゴン村、ラピエール家の写真。 従兄のフィリップ・パカレに抱かれて寝ているの赤ちゃんがクリストフ・パカレ。 左下の青年が自然派の父と云われたマルセル・ラピエール氏。 まさに、自然派のど真ん中で生まれ育ったVIN NATUREヴァン・ナチュールのサラブレド。 18年前に伯父さんであるマルセル・ラピエールより発酵槽と垂直式プレス機をプレゼントされてワインを造り初めて18年の歳月が流れた。 今やあのマルセルも亡くなり、可愛がられたフィリップ・パカレは名実共に世界に名が轟くブルゴーニュ・テロワールの代一人者となっている。 マルセル亡き後のボジョレ自然派を引っ張ているのが、このクリストフ・パカレだ。今やボジョレでは中堅自然派として経験、実力共に 中心として活躍している。18年の土台ができている。 2016年CHRISTOPHE PACALET NOUVEAU 2016年は18年間の経験の中でも特別な年だった。 冷害、雹、湿気による病気の多発、こんな年はクリストフにとっても初めてだった。 クリストフ自慢のフルーリー、シルーブルの畑は雹でやられて全滅。ムーラン・ナ・ヴァンが50%やられた。 幸いにも、ボジョレ・ヌーヴォーの畑は完璧な状態で育っている。 今年もランシエール村、コルセール村、そしてジュル・ショーヴェの畑が中心にヌーヴォーに使われることになる。 クリストフ 『今年も色んなことが起きているけど、天のやることは何でも受け入れるところから、すべてが始まる。 天より色んな勉強をさせてもらっています。感謝しかありません。私だけではありません。皆同じ条件の中で頑張っています。 私にはマルセル、フィリップが築いてきた蓄積があります。それに私自身も18年目の収穫です。何が起きても慌てることはありません。日本の皆さんに喜んでもらえるヌーヴォーをキッチリと造ることを約束します。ご期待ください。』

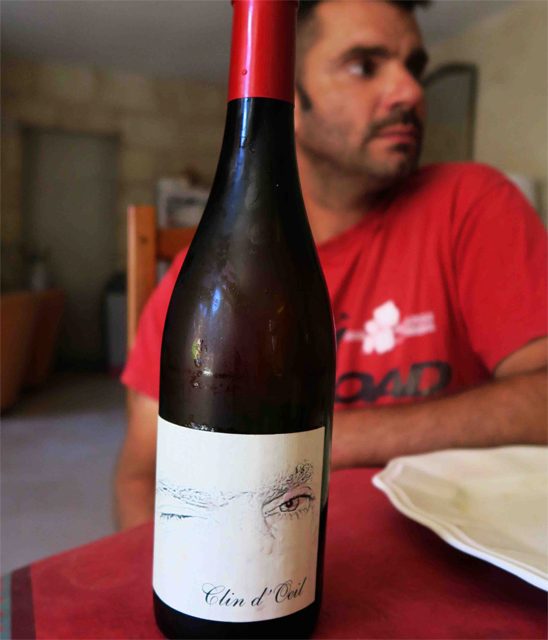

MAS LAU マス・ロ醸造の CLIN D’OUIL クラン・ドゥイユ(ウィンク) 何て美味いのだろう!! エッ ここ価格、安い!! 何て自然な造り!! 流れるように体内に入っていく。この自然な果実味。 このヴュバビリテー(飲みやすさ)は超自然な造りの証明だ。 このミネラルからくる透明感は根っ子が深く深く伸びている証拠。 100歳を超える樹齢。 この心地よい果実味はマセラッション・カルボ醸造。 この軽快さは時別なウイヤード品種(世界遺産級)に由来する。 昔、ラングドック地方にはこの品種がしめていた。なぜ? 南仏の太陽でも軽やかな果実味になったから。 濃縮競争の時代、濃いワインがもてはやされた時代に抜かれてしまった。 その絶滅寸前のウイヤード品種がここスヴィニャルグ村に残っていた。 フランス中で、僅かしか存在しないこの品種にPASSIONを注ぐローラン・バニョル。 ローランが醸すと、まさに、ピノ・ノワールを思わせる風味。 勿論、除梗なしのグラップ・アンティエール仕込みのマセラッション・カルボ醸造。自生酵母のみ、SO2無添加のゼロ、ゼロ。 この造りで、このナチュール、ナチュールで、この価格は、ありえない!! MAS LAU のあるスヴィニャルグ村はモンペリエからニームに向かって40キロほど行ったところ。ラングドックの端に位置している。遠くにPIC-ST-LOUPピック・サンルーの岩が見える美しい景色の葡萄園。 ラングドックにもまだこのような村が存在している。 そこに、北向き斜面に北風があたる涼しいミクロ・クリマに、樹齢100歳を超えるウイヤード品種が育っている。ゆっくりと葡萄が熟すので上品なポリフェノールとなり、優しい果実味となる。アルコール度の低め。石灰質の小石、石英石などが混じっている粘土石灰土壌だ。 潮っ気のミネラルが優しい果実味に包まれてスーット体に沁みていく。 ローランは長い間、レストランでソムリエとして活躍していた。ある時、自然派ワインと巡りあって人生が変わってしまった。自然派ワインのピュアーで透き通るような感覚とヴュバヴィリテ(スーと入る飲みやすさ)に感動。 いつか自分もこんなワインを造ってみたいと思うようになり、葡萄園を探している時にスヴィニャルグ村にたどり着いた。そこにはMONT DE MARIE モンドマリ―醸造のThierry ティエリーが既に自然派ワイン造りに挑戦していた。そして、ついに100歳を超すウイヤード品種が育っている畑が売りにでているのを知った。 もう、即に決断した。ローランのアヴァンチュールが始まった。寝る時間も惜しんで畑仕事に取り組んだ。 やっと畑、土壌が生き生きととしてきた。14年産ごろから、自分が狙った通りのワインができるようになった。 2014年のCLIN D’OUIL クラン・ドゥイユは素晴らしい。マニフィックだ。 真っ直ぐな性格のローランのようなワインだ。 もう一つ、人生のイベントが近々に待っている 第一番目の子供が今週にも誕生する。 ますます、気合が入るローランがここにいる。

PARIS KUNITORA ナントからパリ移動。モンパルナス駅からタクシで美味しいうどん屋“国虎屋”に直行。 まさかの出逢い。私はカニに目がない!! メニューに焼きガニを発見。まさか、パリでこれが食べられる、とは!? 本当に、嬉しい出逢い。 そして、海の幸特にカニにはこれ以上合うワインいや酒類はないでしょう! 潮っぽい浜を感じさせてくれる旨味、その旨味のポイントがウリ二つ。 そうマーク・ペノのMiss Terreです。 いやー!!Magnifique 最高!! ここの国虎屋は、うどんも最高!! いやー!!生きかえる、血液にエネルギーが充電されていく感じ。 レストレされていく。 最後にツルッとうどんがこれまた、最高 !! これパリの話しですよ。 さて、明日はブルゴーニュだ。 ありがとう。野本さん。

Muscadet 地区でトビッキリ美味しい白を醸すMarc PENOTマーク・ペノ マークが醸したムスカデ品種、グロ・プラン(=フォール・ブランシュ)をブラインドで品種を当てられる人は皆無だろう。マーク・ペノ独特の醸造方法、ヌイタージをやると全く別物になってしまう。 恐らくフランス中でムスカデ地区ほど曇り空が多い産地は他にはないだろう。 フランスの天気予報を見ると、低気圧はブルターニュ地方から入って必ずムスカデ地区を通ってフランス全体にひろがっていく。雨雲の通過点。 湿気と曇り空は当たり前、強烈な酸といえばムスカデ地区。そして、ここにはより超強烈な酸のフォール・ブランシュ品種(グロ・プラン=フォール・ブランシュ)がある。眠気覚ましには、グロ・プランを飲めば一発で目が覚める、と云われている程の強烈な酸がある。ところが、マーク・ペノがこのフォール・ブランシュを醸すと全くの別のもになる。 白葡萄をグラップ・アンティエールで一晩漬けておく。低温でしか動かない酵母が動きだす。マークが名付けてニュイタージ。長年の試作を続けて勝ち取った“技”である。果実味と酸、軽めのアルコール度でありながらのコク、絶妙バランスの銘酒である。こんなワインを造れるのは世界でマーク・ぺノだけだ。 la Folle Blanche de Marc PENOT. c’est magnifique !! c’est tres difficile de faire et arrive ce equilibre. dans le condition climatique nantaise, avec beaucoup de humidite, et de nuage. CA , C’est Nectar. 何て云う素晴らしバランスなんだろう。この難しいナントの気象条件のなかで、このバランスを造ることは神技としか云いようがない。 カミソリの刃の上を歩くような危ないバランス。一歩踏み外すと単なる薄くて酸っぱいだけのワイン、アルコール度数も少なく、果実味、 シスト土壌のミネラル感、粘着性、イオデー海の風味、すべてが一体となってバランスがとれている。これはお神酒である。 今日は、野村ユニソン野村社長とムスカデにやって来た。 このセネシャリエール醸造は8年前に倒産。多くの日本の愛好家、レストラン、お酒屋さんの呼びかけで、セネセネシャリエールの救済の声が挙がった。 最終的には日本の自然派ワインの輸入元である野村ユニソン社が資金を投入して買収。その後も、悪天好に悩まされて思うような量を収穫できず。昨年の2015年を除いて、毎年厳しい経営が続いている。 現在あるのは、この野村ユニソン社の野村社長のお蔭。 マークの稀有な芸術とも云える技を支えているのはこの 野村社長なのである。 この二人の合体のお蔭でこの神業級のワインを楽しめる。2015年は過去最高の収穫量、30hl /h収穫できた。 普段は15~20hl/hしか穫れていない。 まだまだ厳し状態は続いている。何とか継続可能にしたい。 Renovation […]

今、スペイン自然派が面白い!!-NO1 6月末にスペインのタラゴナの美しいMONTBLANCモンブラン村にて大自然派ワイン見本市 H2Oが開催されました。場所はスペインの自然派の中心人物、ホアン・ラモ・エスコダさんの醸造所で行われた。 スペイン、フランス、イタリア、スイス、などから約70社ほどの醸造元が結集した スペインの自然派ワインの品質のレベルの高さには驚愕した。物凄い勢いでスペイン自然派ワインが進化している。 Degustation vin nature H2O chez Joan Ramod Taragona. 今回はClub Passion du Vin のスタッフKishoと参加。Kishoはスロバキアからバルセロナ、私は南フランスのモンペリエからバルセロナ、バルセで待ち合わせ。レンタカー会社のコンピューターシステムが故障というスペインらしいトラブルで約1時間半もかかってやっとレンタカーを借りられた。 いざTARAGONAを目指した。 高速道路をKISHOの運転で飛ばして1時間チョットで会場のあるMONTBALANCモンブラン村に到着。 モンブラン村に到着すれども全く試飲会場の表示がなく迷う事30分。やっと山の方角である事がわかり山を目指して走った。これまた迷う事30分、試飲会場の貼り表示が全くない。感 だけが頼りで探しまわっていると、山の麓の一角に車が多く駐車している建物を発見、昼過ぎに何とか会場にたどり着いた。 会場に入ると自然派ワイン好き達が目を輝かして楽しんでいる。陽の熱気でカリアンテ!カリアンテ !! 私は第一回目のH2O VEGETALにも参加した。 それと比較すると、参加している蔵元数も、来場者の数も一段と増えている。 来場者も海外のバイヤーも多かった。いつもこの種の試飲会場で顔を合わせるベルギー、オランダ、北欧のバイヤーの面々も来ていた。 会場は二つに分かれていた。一つはスペイン自然派、もうひとつはフランス醸造家とその他の国、と分かれていた。 何はともあれ、会場の雰囲気、空間が実に心地よいエネルギーに溢れていた。 PARTIDA CREUS パルティダ・クルーズ –NO1 スペイン自然派の品質向上には目を見張るものがはる。フランス自然派の中堅をはるかに超えるレベル到達しているワインが既に多く存在しているのには驚愕した。 フランスのトップクラと肩を並べる蔵元が幾つか存在していた。 その中でも、最も光輝いていたのは、PARTIDA CREUS パルティダ・クルーズ醸造だ。すでに世界中から引っ張りだこになっている。なかなかブースにも近づけない状態だった。 フランスのトップ・クラスと比較しても勝るとも劣らない高品質な液体を醸している。Club Passion du Vinスタッフの中でも、フランス産も入れて15年産の最も愛すべきワインの蔵元である。 ワインだけではない、マシモの人柄、やっている事、考え方、生き方すべてに感動の内容。 奥さんのアントネルのチャーミングで明るい人柄、屈託のない笑顔、人と接する時の自然な温かさ、こんな夫婦が世に存在していることに喜びを感じる程である。 今、私に最も愛すべき蔵は?と聞かれれば、私は躊躇なくこのPARTIDA CREUS パルティダ・クルーズの名を挙げる。 KISHOも会場に入ると真っ直ぐに、このブースに直進。 なんて、美味しいんだろう! スーと体に沁み込んでいく。 素晴らしい液体だ。 ホエ醸造 ここスペインでも多くの新人が全く別の職業から自然派ワインを造りだす人が増えている。地理と歴史の先生をやっているロージェさんも14年よりこの世界に参入。 オレンジの産地、ヴァランシア市の山間部の標高の高いところに3hの葡萄園を手に入れて自然派ワインを造り始めた。 子供の頃は山間部の段々畑一体が葡萄園だった。ここ10年間に殆どの葡萄園が引き抜かれて故郷の景色が全く変わってしまった。 ロジェは故郷で葡萄のある景色を再現したかった。自然派ワインの大ファンだったロジェは、迷わず自然派ワインを造り出した。彼はフランスの自然派が大好きであり、フィリップ・パカレ、ラングロールなどをスーッと入ってしまうワインが好み。柔道家でもあるロジェは日本が大好きだ。 ロス・コムン醸造 […]

今、パリは1910年以来の大雨でセーヌ川の水位が急上昇。パリ名物のセーヌ下遊覧船も橋を通過できず休業状態。昨日、セーヌ川沿いを散歩。左が水位上昇したセーヌ川、 右が通常の水位。

ラングドックの首都モンペリエの街から30k、高速道路9号線をスペイン方面に15分程走ったところに Seteセットの出口を下りると、地中海一のカキの養殖の村Bouziguesブジーグ村がある。対岸に地中海ナンバー1の漁港セットの半島が浮かんで見える美しい風景がある。極小さな港街、ヨット、漁船が一緒に停泊している。 地中海に面したこじんまりした村で牡蠣を食べさせてくれるれレストランが並んでいる。 私はラングドックに来るとよく立ち寄る心地よい場所だ。 醸造元に訪問する前に立ち寄って、養殖屋から直接に牡蠣を買って蔵に持ち込むことが多い。 今月は何回もここに来て牡蠣を買いこんで醸造元を訪問した。私がよく行く牡蠣屋さんがある。もう何年も行っているので顔なじみになって、おまけに幾つも多く入れてくれる。気さくな伯父さんがやっている。 大きさ別に4段階に分かれている販売している。NO1~NO4である。 NO1が一番大きいサイズである。 大き過ぎると大味になるので、私はNO2,もしくはN03を買う。 今日は日本からインポーター・CROS ROADクロス・ロード藤原さん、愛知県一宮のワイン屋さんLA MUNOラムノの野村さん、クラブ・パッション・ド・ヴァンの山田、竹下がラングドックにやって来ている。 今、ニーム近辺で話題の蔵元、MONT DE MARIEモンドマリーを訪問している。私も朝、ブジーグ村の牡蠣の養殖屋さんに行って、牡蠣を仕入れて持ち込んだ。今回はアサリもあったので持ち込んでワイン蒸しをやった。 新鮮な牡蠣にレモンを絞って、モンドマリーの白、ロゼ、赤に合わせて牡蠣を皆で食べた。 モンド・マリーのワインは、石灰質度の強い土壌なので潮っぽく、なんと赤のAnathemeアナテムでも素晴らしく合ってしまうのに驚いた。 Il y a beaucoup visiteurs japonais qui passent en France. C’ est tres important de faire rencontre avec vignerons et vendeurs japonais. Comme ca que on peut avancer le monde. Creation de la relation intence humaine. Ca va […]

ローヌ河左岸に広がる南ローヌの雄大な葡萄園。高速道路A7号線をオランジORANGEで下りて10分程でこの景色になる。私の大好きな景色だ。左に富士山の形をしたヴァントー山(標高1907m)、右手に歯の形をしたダンテル・ド・モンミライユ山(730m)があり。雄大な葡萄を見守るようにそびえている。あの山の麓には私の大好きな素晴らしい醸造家が多数存在している。今日は、フランスで最も早くからビオディナミ農法を始めた蔵を訪問する為にやって来た。 On descend auto route A7 a ORANGE. A 10 minutes, On retouve cette magnifique paysage que j’adore. Et il y a immense vignoble a live gauche de Rhone. On trouve Mont Ventoux a gauche, et Dentelles de Montmirail a droite. Elles protege de vignoble . il y a beaucoup de vignrons que j’aime dans […]

私の最も好きな醸造家の一人 ラングロールのエリック・プフェーリング どうしたらこんな液体を葡萄から抽出できるのか? ここに来る度に、自問しながらエリックとの会話を楽しむ。 由来は一つだけではない。 多くの大切で、細かな作業の一つ一つの精度がここまでの液体を造り上げてしまう。 勿論、単なる作業、動作では片づけられない世界、感性の世界に入り込まないと説明がつかない。 ともかく、唸るほど美味しいワインは世に少ない。特別なワインだ。 L’ANGLORE , VIN EXSEPETIONNEL ソルボン大学で哲学を勉強していたチボーが卒業してドメーヌに戻ってきた。エリックも頼もしくイキのいい助っ人が入って嬉しそう。 多分、エリックはまだまだ改良したい部分が沢山あると思う。チボーが入ったことで可能になることが沢山あるでしょう。 チボーも尊敬しているお父さんから一生懸命学んでいる。 公的AOP組織は、原産地の品質向上・維持が存在理由。でも現状は全く作動していない!! フランスを代表するワインの一つラングロールの TAVELが、AOPを名乗れなくなった。 AOC試飲メンバーのテースティングによって、拒否されたのである。理由は『タベルらしい色合いと味覚ではない。』との事。 世の中、チョット間違っている。 呆れたテースティング能力のメンバーだ。 フランスのAOCも全く品質向上・維持機能が作動していない。 タースティングの後は奥さんのマリー・ローの美味しい手料理をご馳走になった。 今日は台湾の自然派ワイン・インポーターの レベッカとやって来た。 レベッカもラングロールの美味しさに驚愕。 TAVEL VINTAGE 14を飲んで、あまりにもの美味しさに涙をながしていたレベッカ。 奥さんのマリー・ローの手料理をご馳走になった。

J’ai pris premier TGV a 6:57 de PARIS vers Mediterranee. Je suis arrive a 9 :35 Montpellier. J’ai loue voiture et je suis arrive a Sete. Il y a de soleil brillant et ciel bleu et La mer azur. C’est d’autre monde ici. La vie est differente que Paris. 朝一番のTGV(新幹線)6:57分に、パリから地中海にむけて出発した。 9:35分にはモンペリエ駅に着いた。 車を借りてSETEセットも街にやって来た。 ここには、輝く太陽、青い空、エメラルドブルーの海がある。 ここは別世界だ。 生活もParisとは違う。 […]

トゥールーズから地中海を目指して高速道路を飛ばすと遠くにポッカリ世界遺産のカルカッソン城が浮かんできた。 ここまで近づいて見ないで通り過ぎるのは勿体ない。ちょこっと寄ることにした。 普段、この買付ツアーでは殆ど観光はしないけど、 やっぱり、カルカッソンヌ城は見ておきたい。 フランスのワイン産地にはボルドー、ブルゴーニュのようにそのテロワールをトコトン追究したワイン造りをした産地がある。それは幸運にも、歴史上、さまざま理由でテロワールの表現をする贅沢な造りをしても、それを評価、支えてくれる王宮貴族に飲まれるチャンスがあった。語り継がれて知名度が近代に繋がり、交通の便利さ、巨大市場の地理的有利さによる幸運が重なり、ヨーロッパ食文化の一部となり現在のボルドー、ブルゴーニュの暖簾が存在している。 しかし、フランスには、まだまだ、未開発のダイヤモンドの原石のようなテロワールが沢山存在している。 これは間違いのない事実である。 そんなダイヤの原石テロワールを、未開の先住祖先(血統はなくても)から引継ぎ、原石を強烈な志をもって磨き続けている醸造家達がフランスの片田舎に存在している。 ここミネルヴォワには、ミネルヴォワの恐るべきポテンシャルを世に知らしめてくれたPAUL-LOUIS –EUGENNE ポール・ルイ・ウジェンヌがいた。(現在は引退)、そして、磨き続けて20年が経とうとしているJEAN-BAPTIST SENATジャン・バティスト・セナがいる。両者とも強烈な個性、パーソナリテーを備えている。何よりミネルヴォワのテロワールに熱烈な愛情と情熱をもっている。(SENATセナは本当に素晴らしい。SENATに関しては別の機会にレポートしたい。) さらに、ここにきて何人かの優秀な若者達がミネルヴォワの原石に興味を持ち、先輩たちに負けない強烈な志をもって、より静かに確実に、この魅力的な仕事に打ち込み始めた若者達がいる。 その一人がこのDOMAINE DE JARRE ドメーヌ・ド・ジャールのである。

酒販店グループESPOAの精鋭部隊がやって来た!!(ボルドー) 日本の酒販店グループのESPOAが恒例の5月買付ツアーにやって来た。日本全国に約100店、独立を保ちながら良い商品、食品、酒、ワインなどグレードの高い本物商品を販売する酒販店集団である。 限りなく体と地球に良い商品を、無名だろと有名だろうと関係なく熱意と努力で販路を広げているグループだ。 ワインは90年代前半より23年前より直輸入している。毎年、精鋭部隊がミレジムの検証と新規ワインの開発の為にやって来る。(写真はボルドーのガロンヌ河の畔、ここから世界に向けて船で出荷された。今は世界遺産に指定されている。) Le groupe de Cavistes japonais est arrive a BORDEAUX. Il y a100taine caves sur Japon entier. Il essaye de presenter des vins et alimentations haute qualite et authentique ,mieux pour sente et la Terre . Ils ont beaucoup de passion et pacience, cars c’est pas facile de vendre produits un connu. […]

白と緑を基調とした店内は爽やかな雰囲気。広東料理を中心とした中国全土の料理と紹興酒などの酒類が満喫できる。鎮江黒酢の酢豚は好評。

BMOの山田恭二さんがポルトガルからパリに着きました。ポルトガルで美味しいものを食べ過ぎの山田夫妻、今夜はパリ一美味しいうどんの国虎屋で一杯。オーナーの根本さん特別グラスを持ってきてくれました。野本さんもワイン大好き人間。ラングロールで乾杯!! オツマミにおでん、おでんの旨味とシュマン・ド・ラ・ブリュンヌの石灰岩盤からのミネラル旨味が全く同じ。 塩味を感じるのでカラスニとも合わせました 天ぷら盛合せと冷やしうどんをラングロールをやりながらツルとやりました。 しかし、国虎屋も天ぷらの腕を随分あげました。美味しい天ぷらにコシのある高知風うどんを頂きました。パリでこんなに美味しいうどんを食べられるとは幸せなこと。 明日は山田さんとアルザス訪問予定。 BMOの山田さん 日本で自然派ワインを広める為の

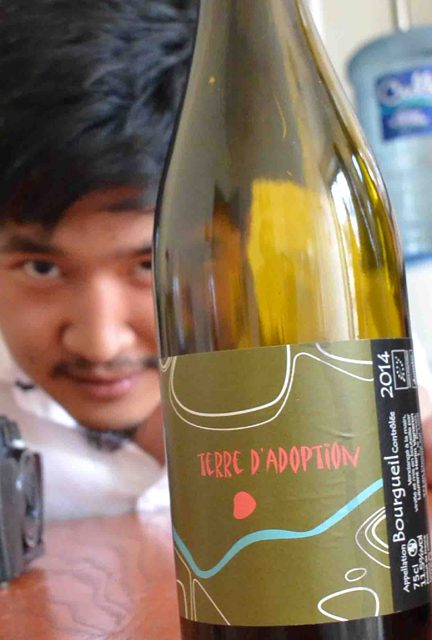

Degustation a l’aveugle . C’est Kisho qui a trouve. Vin de Laurent HERLIN. Tres tres bon. Jolie jus. C’est c Franc. Manifique !! Ho oooooooo ! TERRE D’ADOPTION ブラインドテースティングをやった。 KISHOがズバリ蔵元を当てた。 何て..うまいんだろう !! カベルネ・フランでこの液体を造るとは...。 ローラン・エルラン ! 素晴らしい!! ワイン名は テール・ダドプション