Nov

ガメイの究極への挑戦者 ジャン・クロード・ラパリュ

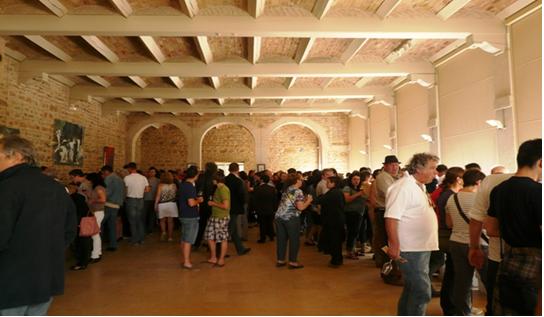

詳細な部分へも常に気を配りガメ品種の究極を追及するジャンクロード・ラパリュにとって2012年は心理的にも、収穫量にとっても厳しい年だった。量は50%を切っていた。冬の剪定時より極小の収穫を狙って短く剪定する為に、収穫減はより大きかったが品質は保たれた。 ラパリュ、収穫された葡萄を食べてみると、フェノリック熟度(タンニン・色素)はきれいに濃縮されている。十分な品質であることを確認するジャンクロード。ミルランデール化した小粒の葡萄房が多いから、かなり濃縮度のある果汁が絞れそうだ。 ラパリュでは12年は収穫量も少ないことから、収穫も少人精鋭の収穫を素早く行った。ラパリュはいつもどこよりも早く葡萄が熟すので、自然派醸造家の中では開始が最も早い。9月15日に開始して20日には既に終わっていた。 ラパリュでは通常の収穫が終わった後、約数週間後にキューヴェ・ランド・メルル用の葡萄を収穫する。11月5日、醸造元仲間が集まって醸造所の横にある畑を収穫。ジャンクロードは多くの若手醸造家に慕われている。ラパリュ一家のような仲間達が手伝いにくる。 Cuvee Le Rang du Merleキューヴェ・ラン・ド・メルル、ガメ品種の究極を追及するジャンクロード・ラパリュは超完熟した葡萄を毎年収穫して、時にはバニュルスのような風味になる年もある。ガメ品種の可能性を色んな方向から試しているラパリュ。 ラパリュの篤い人望! 多くの若手醸造家が集まってくる 最も近い醸造元、ラパンのニコラ・テスタ兄弟も収穫の手伝いにやって来ていた。日本からオザミ東京の田中さんがボジョレ登場。ジュラ地方、ブルゴーニュ、ボジョレと訪問中。田中さんはオザミ発祥当時からの最古参の一人。2年一回フランスを訪問して醸造元巡りをやる。オザミ・スタッフのワインに対する愛情は深いものがある。 ラパリュ収穫のポーズ・休憩は興味深い。若手醸造家が造ったワインを持ち寄って試飲会のようだ。それを皆でコメントしたり、醸造の話になる。皆にとって良い情報交換になる。 ラパリュの暖かい人柄を慕って多くの若者がやって来る。これからワイン造りを始めたい若者、初めて3年目の人などラパリュのワインに感動して仲間入りする人達が多い。 木製垂直式プレス機で絞り中 醸造所ではラパリュが2週間前に収穫して、除梗しないMC発酵をしていた葡萄をジャンクロード自慢の木製垂直式プレス機で圧搾している最中だ。2年前に、念願の100年前の圧搾機を手に入れた。ワインの品格・フィネスが一段と上がった。 絞った後の葡萄 この木製垂直式プレス機は重力で上から無理なくゆっくり圧力がかかる。だから、やさしく上品なジュースが絞れる。絞った後の葡萄の皮が破れていない。つまり皮から汗のごとく流れ出たジュースだからフィネスが備わっている。 2012年搾りたてのヌーヴォーを利く。 搾りたてのワインのことを“パラディ”という。まだ糖度を含んでいるのでやや甘さもあってフルーティーで実に心地よい。この時期になると、近所の人達もこのパラディを飲みたくて人が集まってくる。田中さんも12年のヌーヴォーを日本人で最も早くテースティング。 果汁の濃縮感がたっぷりでいて、フルーティさ抜群。まだ半分は葡萄ジュースなので当たり前。この今の時期しか飲めないパラディ!難し年だったけど、やっとここまで漕ぎ着けた、という感じでホットしているジャンクロード。 オザミの田中さんは、地震いらい2年間は無我夢中でオザミの仕事に集中して頑張ってきた。やっと落ち着いてきたところ。オザミにとってワインは生命線だ。オザミの原点を見つめ直したくての来仏だ。挑戦し続けるラパリュに感動の田中さん。 この二人は共通点がある。どちらも頑張り屋、人当たりが柔らかい、プロフェッショナリズムをもって仕事に打ち込んでいる。そして、多くのファンを持っている二人。本気で頑張っている人同士しか分からない接点がある。 醸造期間中のボジョレの風物詩、いやボジョレ文化! 醸造家をめざす若者、中堅的存在になってきたンニコラ・テスタなどジャンクロード・ラパリュを中心に集まった自然派コニュティー。ラパリュのワインを飲みながらのワイン談義。ジャンクロードも楽しそうだ。 ボジョレといえばシャクトリー(生ハム類)!ボジョレでは生ハムの事を“最良の野菜だ”と言い切る文化がある。何種類もの生ハムを薄切りするジャンクロード。 これで何時間でも飲み続けるのが、ボジョレの文化だ。時には朝まで延々と続く。 夜になると、どこからともなく人がジャンクロードの醸造所に集まってくる。深夜でもゆっくりプレスは続くのを皆知っている。、今年の“パラディ”を皆飲みたいのだろう。ジャンクロードも一人でプレス作業するより仲間がいた方が楽しい。 これもプレス時期のボジョレの風物誌といえる。 ジャンクロード・ラパリュのカメ醸造への挑戦 ガメ品種の可能性を極限まで追求するチャレンジャーのラパリュは数年前よりアランフォ・カメの中での発酵を挑戦している。発酵中から陶器の土をとうして酸素と交流している。カメ醸造ワインは明らかに違った顔を見せてくれる。6カメほど醸造している。 ピノ・ノワールのカメ醸造 2012年はジャンクロードは新たな挑戦を始めた。何とピノ・ノワールを2カメで除梗なしのMC発酵を始めた。ラパリュの造るピノ、さてどんなバランスになるのか本当に楽しみだ。 カメ内での醸造は陶器をとうして蒸発するワイン量が半端ではない。それだけで、このカメ醸造を諦めた醸造家もいるほどだ。カメ醸造のワインは大変魅力的だ。柔らかく、ソフトで芯がしっかりしている。すべてを包み込んでしまう暖かさを備えている。 ジャンクロードもほろ酔いの佳い気分! 夜も更けてきたて、酔いも回ってきたけどプレスはまだ続く。時々、人が交代で舞台のような古式圧搾機の上に乗って手動式のハンドルを回す。あまり強くやってはいけない。ゆっくり、ゆっくりだ。 収穫が始めっていらい連日の徹夜で疲れているジャンクロードは、酔いと疲れが合わさって、ほろ酔い気分! 1時を過ぎても、仲間達は帰ろうとしない。ジャンクロードも調子が出てきた。次々とワインボトルのコルクが開けられた。こうなると朝までの危険な予感。しかし、なんと居心地がよいのだろう。ジャンクロード・ラパリュのワインの心地良さに似ている。 奥さんが心配して迎えに来た。この二人の2人3客でここまでやってきた。奥さんも実際に畑に出て農作業をやっている。この難しかった2012年を乗り越えて頑張ってほしい。 この2人の仕事のお陰でどれだけの人が癒されているか、計り知れない。 この二人にエールを送りたい。