Déc

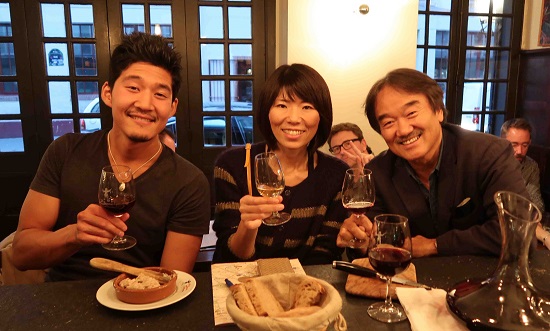

オザミ、Alexandre Bain アレクサンドル・バンとOlivier オリヴィエのワインを

オザミ・デ・ヴァン・ツアーAux amis des vins Tour-No2 2016、 2017年と二年連続と不作だったこの二人が意気投合! アレクサンドルとオリヴィエで、南の自然派仲間の葡萄を買って共同で仕込むことを決定。 Vin d’Alex et Olivier アレクサンドル・バンとオリヴィエ・コーエンは大切な共通点がある。 ワイン造り手の息子ではない。 Passionでワイン醸造所を設立。 借金をしてのマイナスからのスタート。 収穫は少なくなると継続するためのやり繰りが大変。 2年連続、収穫が激小。 こんなPassion溢れる二人が夏に出逢って意気投合しない訳がない。 今日ここにオザミ・メンバーが来て、この二人のワインを世界で初めて試飲する立場となった。 この試飲には色んなドラマが含まれている。 ワイン醸造・現場を知る旅に来たオザミ。死活を賭けたワインに立ち会う。 私の頭の中に色んなことが巡る。皆、きっといい方向に進むことになるだろう。そうしたい、そうする。